本日は、たつき諒氏の『私が見た未来完全版』で話題になっている日です。翻訳出版されている台湾や香港などでも話題になり、国際便が現実的に減便されるなど経済へも影響しています。果たしてどうなるでしょうか。

ノストラダムスの大予言

ブログ主と同じ50代の世代であれば、抜群の知名度を誇っていた予言「1999年7の月に世界が滅ぶ」がまず思い浮かぶと思います。初版は1984年ゆえ、約16年間オカルトにもかかわらず、それなりの影響力を発揮してあちこちのメディアで取り上げられていました。ブログ主も世の中は不思議なことだらけと結構影響を受けていました。もう40年も前・・・・。どうなったかは御存知の通り。

ブログ主は、当時、社会人3年目で、予言の月は意識してましたが、現実の繁忙に忙殺され、何を思ったかはもう記憶にありません。

まだ、Amazon等で入手できるのは驚きです。後世への貴重な教訓かも。先日Xでどなたかが「著者が印税で自宅を購入したと聞いてこれは違うと理解した」というようなポストをされていましたが、Amazonのレビューをみると、なんだかなあと思います。

ちなみに、この後、勢いはかなり落ちたものの趣向を変えての12年の延長戦がありました。

外部リンク:Wikipedia 2012年人類滅亡説

マヤの暦によると人類滅亡は、1999年ではなく、2012年だったそうでしたが、まだ人類文明は続いています。

ぼくの地球を守って

1986年~少女雑誌「花とゆめ」で掲載された漫画です。ノストラダムスの予言の時期と被るので紹介します。こちらは、前世の記憶を持った少年少女が、現代社会に転生して、過去の記憶を巡って現代で繰り広げられる恋愛ミステリー漫画です。

注目すべくは、連載当時、自分もキャラクターの記憶があると、読者が現実と物語の境界線を喪失してしまい、現実世界で実際に様々な問題をおこした点です。作者がコミックの柱コメントで、「ぼくの地球を守ってというマンガは、初めから最後まで、間違いなくバリバリの日渡の頭の中だけで組み立てられているフィクションです」とわざわざコメントしたぐらいです。

ミステリアスなものの影響力は計り知れない一例です。漫画そのものはそれほど没入して面白いので万人におすすめできますが・・・・・・。

未来人ジョン・タイター

外部リンク:Wikipedia ジョン・タイター

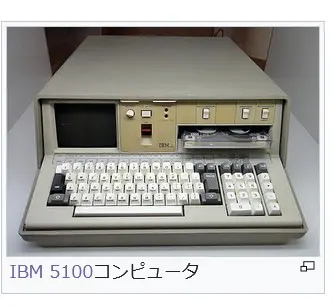

こちらは、2038年問題を解決するため、隠れたコンパイル機能を有するIBM5100を入手しに、2036年から来た未来人が、2000年のアメリカのインターネット掲示板に様々な予言を書き込んで世界で話題になったものです。

IBM5100には本当に隠し機能があったことが判明したとかで真実性を帯びてましたが、書き込まれた予言は第三次世界大戦や米国内戦など現実世界では起こらなかったことばかりでした。

ちなみに、タイムマシンを製造したのは、ゼネラル・エレクトリック社だそう。

当時の全米時価総額トップで、伝説の経営者と呼ばれたジャック・ウェルチ氏の経営手法が称賛されていた頃ですから、何とも時代背景を感じます。

2058年から来た未来人

外部リンク:2058年から来た未来人の2ちゃんの書き込みがすごい!第三次世界大戦は2021年から?“平成”の次は“安始”??

こちらは、2013年に当時の2ちゃんねるオカルト板に2058年から来た未来人が数々の予言を書き込んでいたもののまとめ記事です。10年前書かれていたことが現実に起こっていることと近くて、ブログ主は、10年前見かけた時にワクワクして、記事を保管して、「安始」の到来を待つことにしました。

しかし、2019年わずか4年後に答え合わせができました。「安始」は来ず、今「令和」の時代を生きています。

個人的スタンス

ブログ主はこういった話は好きな方で、エンタメとしてはなかなかだと思ってます。非現実への憧れは誰しも持ち合わせています。

ただ、エンタメではなく実世界の話となると、やはり現実は現実と合理的に考える必要があります。外すことなく将来を当て続けている人は見たことないです。予知・予言に関しては、世界中でこうした予知・予言の話は無数に作られ続けているので、中にはたまたま現実と一致する例も、事後的に検証すれば、見つかるでしょうという程度と思っています。

ちなみに、偶然当たれば後付で理由付けでき、外れても、SFの世界では、パラレルワードという便利な概念がありますので、批判は回避されてしまいます。延長戦も無限大ですし・・・・・・。

予知や予言が可能という科学的知見は現代の世界では得られていない以上、それを前提に何か行動を起こすのではなく、人間心理の脆弱性を再認識する機会にすればいいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント