日本株の株式優待についての記事が目に止まったため、株主優待の現状を確認します。

記事内容

外部リンク:THE GOLD ONLINE 米国株にはほぼない「株主優待」が魅力的な日本株…自宅にマヨネーズが届いて喜ぶ投資家が気づかない盲点

ブログ主はマヨネーズが届いて喜ぶ側なのですが、極めて真っ当な主張です。配送料や事務コストを費やして、物品を送るなら、コスト分含めて全部配当に回して、配当金でマヨネーズを買ってもらった方が経済的に合理的というものです。

他には、優待内容が、株式数に比例しなかったり、海外投資家が利益を享受できない点で、株主平等の原則に反するのではという問題提議もなされていて、日本固有の制度とも言える株主優待には、賛否両論があります。

ブログ主個人としては、ある種趣味的であり楽しいもので、かつ、一般的な感覚よりも、株主優待実施に関するコストは配当総額の数%程度と高くないと知って、それほど目くじら立てる必要はないものの、超低コスト投資信託やETFの台頭に伴って、縮小していくのかと認識していました。

今回、この記事をきっかけに調べてみたところ日本証券業協会で最近株主優待についての報告書を公開されていて、面白かったので共有させていただきたいと思います。

株主優待の意義に関する研究会(日本証券業協会)

外部リンク:日本証券業協会 株主優待の意義に関する研究会

専門家で構成される研究会での株主優待の諸問題についての議論のまとめです。2025年4月にリリースされていました。業界の設置した研究会の報告ゆえ、投資に前のめりなのは差し置いてもなかなか興味深い内容で、視野が広がること間違いないので一読をおすすめします。ブログ主の印象に残ったのは、株主優待のメリットとしてあげられていた以下の点です。

■まだまだ個人の株式保有率は低位にとどまるところ、株主優待の存在はNISAと並行して個人が株式投資するきっかけとなっている。

→貯蓄から投資へ、成長と分配の好循環へという国策と整合するというもので、この観点からNISAと同様に論じるのは、なるほどと思いました。

■優待実施企業の株式は、低ボラティリティ、高PERの傾向が高く、株価水準を上げ高位に保つという点で、優待を受けられない機関投資家や海外投資家も含めて、全株主が恩恵を受けている。

→わずかなコストで株価上昇という効果が得られれば、優待は非合理的とは言えないわけで、これも新鮮に思いました。

■市場の注目を集めづらい中小型企業が株主優待を実施することで、多くの人の目に触れるきっかけとなり、適切な評価につながる。

→これも確かに見逃せない効能ではないでしょうか。ブログ主個人も、優待から入り、大きく成長した小型株で実際に経験しました。

他にも、Gift 効果仮説や保有効果仮説などにも触れられており、たかがマヨネーズでも、奥が深いです。様々な意見に触れて多面的な見方をすることが何事にも欠かせない一例といえます。

理論と現実は別

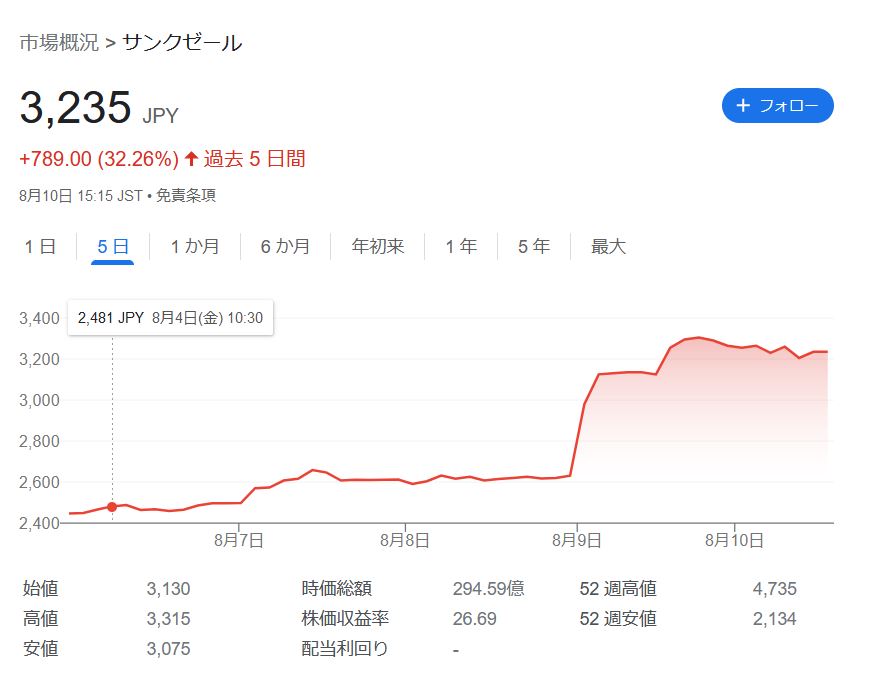

2023年9月に株主優待とインフレについて記事にした際に直前で優待新設したサンクゼール(2937)を例に取り上げていました。

<記事を書いた2023年8月時点>

<2025年7月時点>

約-50%です。当社の優待は、100株保有で自社商品の詰め合わせギフト(2500円相当)です。株価では、約-150,000円、単純換算で、わずか2年で1年間の優待60年相当の損失です。優待新設に過剰反応した悲劇で報われないです。ブログ主も被弾しています。同額で日経平均などのインデックスに投資して、分配金や値上がり益で好きなギフト買った方がよかったです。

株主優待の意義はあれど、現実の個別株投資で報われるか否かはまた別問題。王道はインデックス投資です。しかし、インデックス投資でさえ株式投資である以上、このような結果になることは普通にありえます。やはり優待株含む個別株投資は部分的趣味的に考えて、さらに株式のインデックスですら報われないことを想定してリスクを取る必要があります。

さらに、次回記事にしますが、米国株にいかに魅力があっても、個別株では、退職後の外国税額控除や日本国内の社会保険料の扱いでかなり不利になってしまう点も見落としがちゆえ要注意です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント

私もマヨネーズが届いて喜ぶ側です^^

おそらく「思考停止で消費できる気楽さ」が心地いいんでしょうね~

コメントいただきありがとうございます!本当に金額を超えた何とも抗し難い魅力に、いつも本末転倒だなぁと思いつつ、やめられません(笑)