昨年度の衆議院選挙より減税政策が俎上に上がってますが、財源の話ばかりで、進みそうでなかなか進みません。実情はどうなのか、日経平均が5万円の水準にある昨今、公的機関で運用している運用収益と、各種減税を実施した場合の減税額を客観的に比較してみます。

公的機関の収支

日本銀行

株価が比較的好調に推移している昨今、日本銀行の決算はどうなっているか2年前に調べたときからの変化を確認してみました。

令和3年度で、経常利益2兆4,185億円 剰余金1兆3,246億円

令和4年度は、経常利益3兆2,307億円 剰余金2兆875億円

だったところ、

令和6年度は、経常利益2兆7,922億円 剰余金2兆2,642億円

(令和6年日本銀行業務概況書より)

とやはり高水準を維持しており、経済政策の一環として買い入れられたETFだけで時価37兆円、1.3兆円の利益は依然トヨタ並であり凄まじいものがあります。

全体では、準備金と配当金差し引き後、2兆1,510億円が国庫に納付されています。

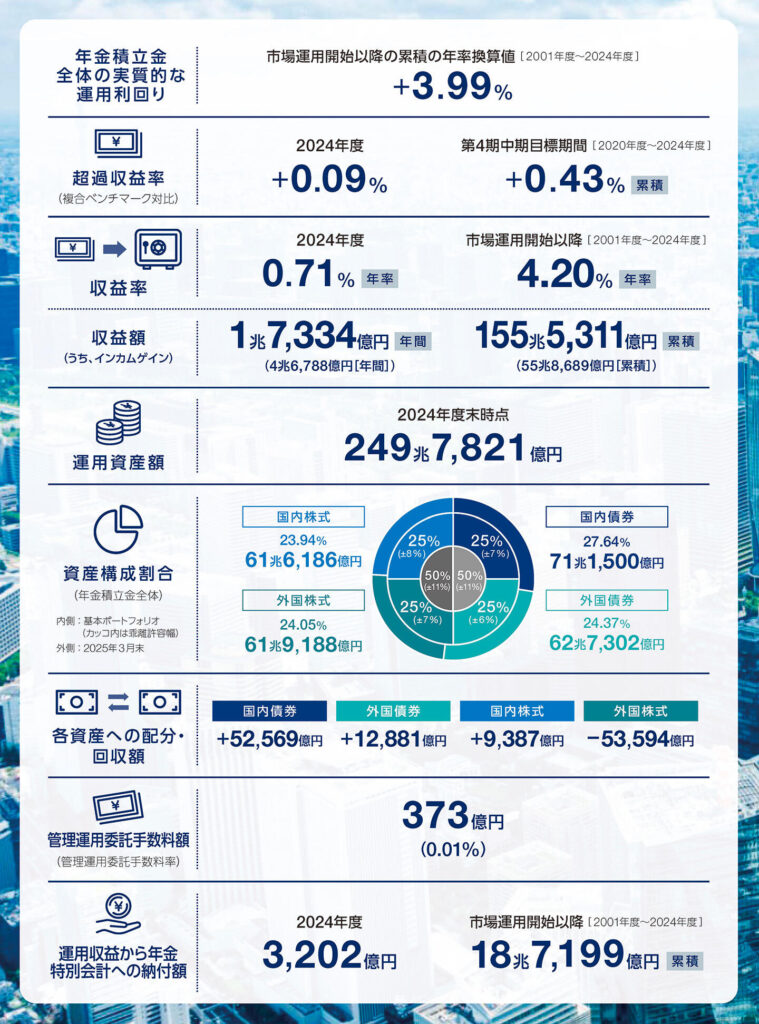

GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)

一般会計の枠外で、将来の年金給付の原資という制限はありますが、2024年インカムゲインだけで、4兆6788億の収益を上げています。

その他

同じく一般会計とは別枠ですが、外国為替特別会計などの保有資産も大きいです。

他の税収との比較

令和6年一般会計予算の内訳

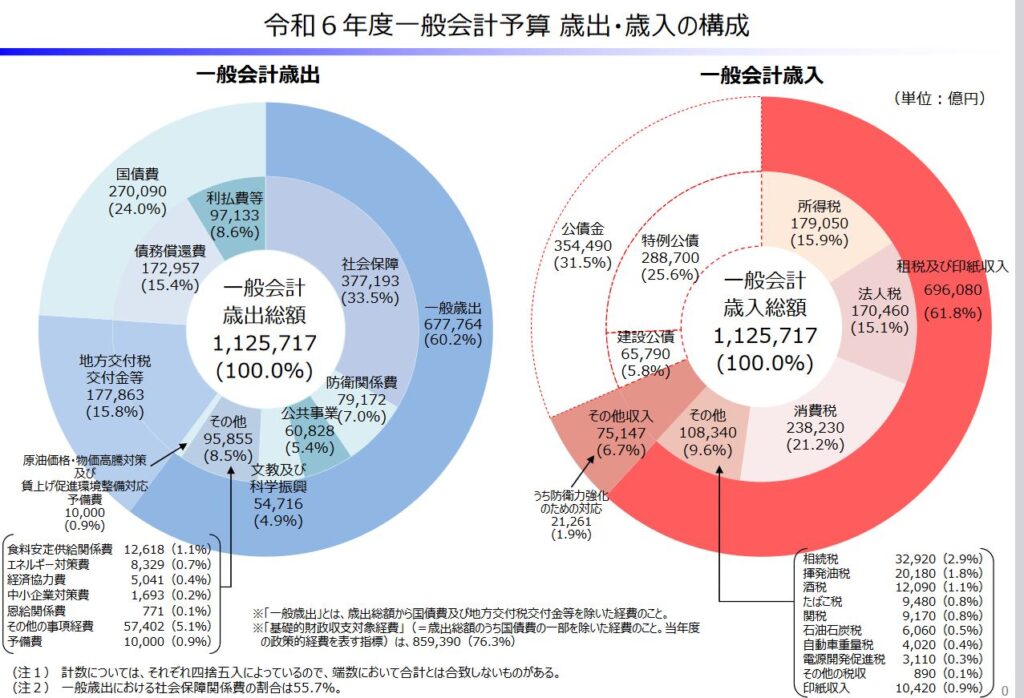

およそ、110兆円の規模です。

ガソリン減税の影響

通称ガソリン税は、一般会計歳入のその他「揮発油税」約2兆円です。この暫定税率を廃止すると、ガソリンのみで1兆円、軽油を含めると1.5兆円の税収減と試算されていました。

参照元:第一生命経済研究所 ガソリン暫定税率が年内廃止に向けて前進

食品消費税の影響

消費税収入は、令和6年度歳入で約23兆円です。率にして歳入に占める割合は約20%。そして、食品の消費税を0にした場合、どれだけ減収になるか、調べてもなかなか見つけられなかったのですが、以下のサイトの橋下氏の発言によると、5兆円程度の減収のよう。

参照元:カンテレニュース 特集

非課税世帯への3万円給付

2024年に閣議決定された非課税世帯への3万円給付は、財政支出として4.6兆円計上されています。

参照元:日経新聞 経済対策を決定、非課税世帯に3万円 補正予算13.9兆円

私見

大衆迎合的な政策は慎むべきと考えてます。減税で経済が活性化し増収となり、財政状況が好転するのか、それとも、危機的と言われている財政状況のさらなる悪化を招くのか、専門家でも見解は一致しておらず、慎重な判断が求められるのはよくわかります。

しかし、そもそも、現在でも、特例国債費で全消費税を超える歳入を調達していて、利払い費等で約10兆円も毎年計上しているわけです。議論されている減税の規模感をこうして比較・確認すると、減税と言ってもそれほど大きい規模ではありません。財源が財源がとブレーキを踏むより、期間限定でやってみて駄目ならもとに戻すぐらいやってみてもいい気がします。

そもそも、政策で買い入れた日銀のETF、売却に100年とか言われていて、長期に渡って、兆単位の分配金と売却益が国庫に入り続けます。

外部リンク:日経新聞オンライン 日銀のETF売却100年計画 株安回避と運用益温存の長期保有(会員限定記事)

病は気からではないですが、国家運営ではとにかく負担増ばかり続き、不平不満と重苦しい空気につながっているので、たまには明るい話で景気づけを試してみるのもありかと思います。

各種政策は、回り回って資産運用にも影響するので、注視する必要があります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント