米国の関税政策に動揺している昨今ですが、まだまだ暴落と言える状況にはないと思います。個人的には2022年頃の水準に戻ったらオルカン買い増しでも検討するかといったところです。

何よりも、こんなときこそ視点の原点回帰、長期的視点ということで、日経オンラインに、掲載されていた日経マネーの抜粋記事を紹介します。

記事概要

外部リンク:日経オンライン FANG+保有継続は是か 類似投信へ乗り換えも選択肢

そもそも、FANG+指数とは、

英語表記は「NYSE FANG+ Index」。米国のIT(情報技術)企業大手4社であるフェイスブック(2021年10月よりメタに社名変更)、アマゾン・ドット・コム、ネットフリックス、グーグル(親会社アルファベット)の頭文字をつないだ「FANG」に6銘柄を加えた10銘柄に等金額投資する株価指数のこと。

基準日である2014年9月19日の指数値を1000として、2017年9月26日から米インターコンチネンタル取引所(ICE)が算出開始した。2022年12月に「FANG」4銘柄にアップル、マイクロソフトを加えた「FAANMG」の6銘柄が原則として組み入れられ、時価総額や売上高などに基づいて残りの4銘柄が選定されることになった。構成銘柄は四半期に一度見直しが実施され、2024年9月の銘柄入れ替え以降は「FAANMG」と以下の4銘柄で構成されている。

・エヌビディア(半導体メーカー)

出典:野村證券 証券用語集

・ブロードコム(半導体メーカー)

・クラウドストライク(サイバーセキュリティー)

・サービスナウ(ソフトウエア)

米国を代表するテック企業10社に等金額投資する株価指数です。記事内容は、割高でリスク大VS成長性が評価されるとの両論併記で、他の類似ファンドへの乗り換えもありうるという八方美人的な内容で、何か明確な結論が導かれるものではありません。

ブログ主私見

ブログ主が思うところは、以下の記事の一文に集約されます。

「特定のテーマに特化した投信が増える時期は、そのテーマのピークであることが多い」(アイザワ証券の今井正之さん)

出典:FANG+保有継続は是か 類似投信へ乗り換えも選択肢

人間の悲しい性として、眼の前の事象に過剰反応して、因果を見出そうとしてしまい、未来永劫続くと認識してしまいがちです。

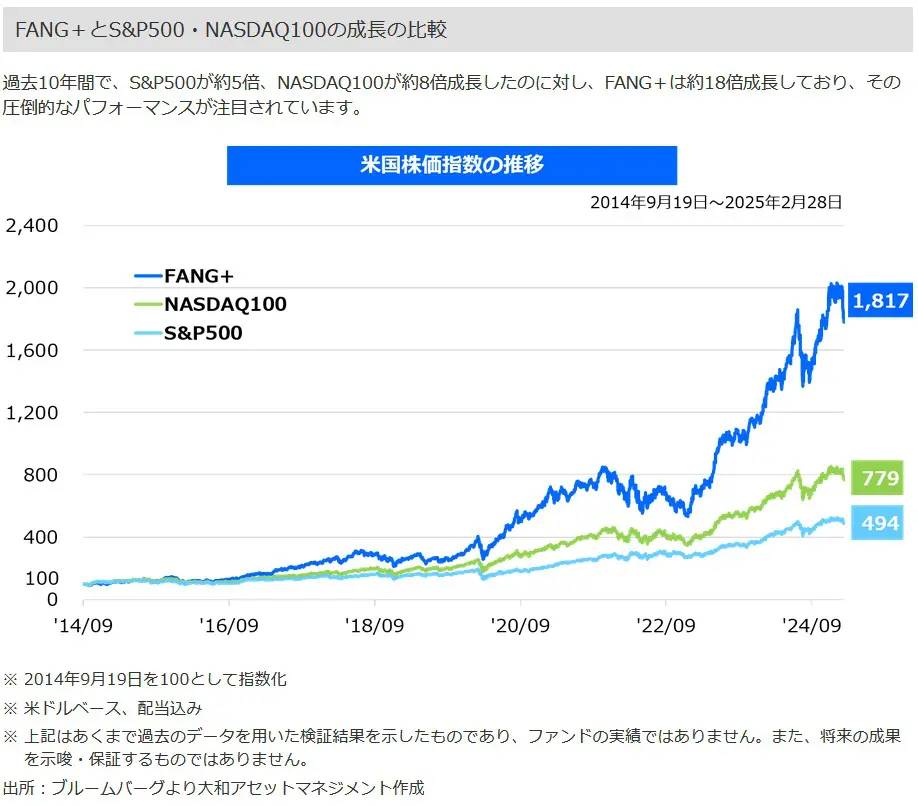

これを見ると一見凄まじく優秀な指数に見えます。しかし、FANG+指数は、算出開始は2017年で、今の形に落ちついたのは、2022年。2014年へ遡って指数化していることからわかるように、直近好調な銘柄群を集めた指数に過ぎません。

この驚異的な成長を享受するためには、2014年頃(まだ指数は存在しない)に指数構成銘柄に集中投資して、自分で入替えも必要です。しかしながら、S&P500上位組み入れ銘柄の年代別推移を見てみみると、

2014年頃の上位10銘柄中、テック企業は、まだ半数程度で、半数は、今は話題に上らない金融、石油、ヘルスケア銘柄です。

既にスマホは普及し、ネット環境も今現在と何ら変わりません。テスラもエヌビディアも当時から存在していました。

当時(今も)の超大型優良企業エクソンモービルやGE、ジョンソン&ジョンソンをスルーして、テスラやエヌビディアへ集中投資できたでしょうか。

1999年発売のPCの麻雀ソフトです。タイトルを見ていただくとわかるように、当時でもAI(Artificial Intelligence)は、日常的に言葉として使われるほど身近なものでした。AIは、眼の前に存在したわけですが、25年後のエヌビディアが見えていた人は極稀だったでしょう。

もし見通していたら集中投資で大金を得ていましたが、後知恵講釈でしかありません。

なお余談ですが、当ソフトWindows95/98対応、メモリわずか32MB、Pentium90MHzで動くのですが、最新のWindows11でも遊べてしまいます。

結論

指数が組成されたり、凄いとする記事を目にする頃には、既に数多ある競争勝ち抜いた答えが出た後です。まだ誰も注目しておらず結果も出ていない段階で自分だけ、選択でき、信じて持ち続けることは極めて難題かと実感します。遡ってみた10年ですら全く景色が異なります。

加えて、眼の前の流行廃りの度に、少し下がったところでタイトルに有るように「乗り換え」してしまうと・・・・・。仮に-20%で不安になり乗り換えて、もう一度-20%と2度のマイナスに遭遇したとすると、

1回目:100✕0.8=80

2回目 : 80✕0.8=64

100÷64=1.5625 と、元の100に戻すためには、56%の上昇が必要となってしまいます。

結局のところ、引用したS&P500上位組み入れ銘柄の年代別推移のとおり、時価加重平均型のインデックスに投資しておけば、その時代ごとの元気の良い企業へも投資は可能です。どうせ株式投資でリスクを取るなら、個人で選択と予想して入替えを繰り返すよりも、幅広く分散された時価加重平均型のインデックスを保有してじっとしておく方が無難な選択に見えますがどのようなものでしょうか。日経の記事でも、入れ替えに関してはモヤッとした内容に終わっています。

冷静に考えると、株価下落局面でもインデックスはしっかりと情勢に合わせて構成を変化させています。万が一、トランプ関税のせいで世界経済が大混乱して構造がすっかり変わったとしても、インデックスはその時の株式市場の平均に変貌してくれます。

個人で、入替えなど余計なことを実行する必要はないことは無論、心配することも無駄と言えるかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント